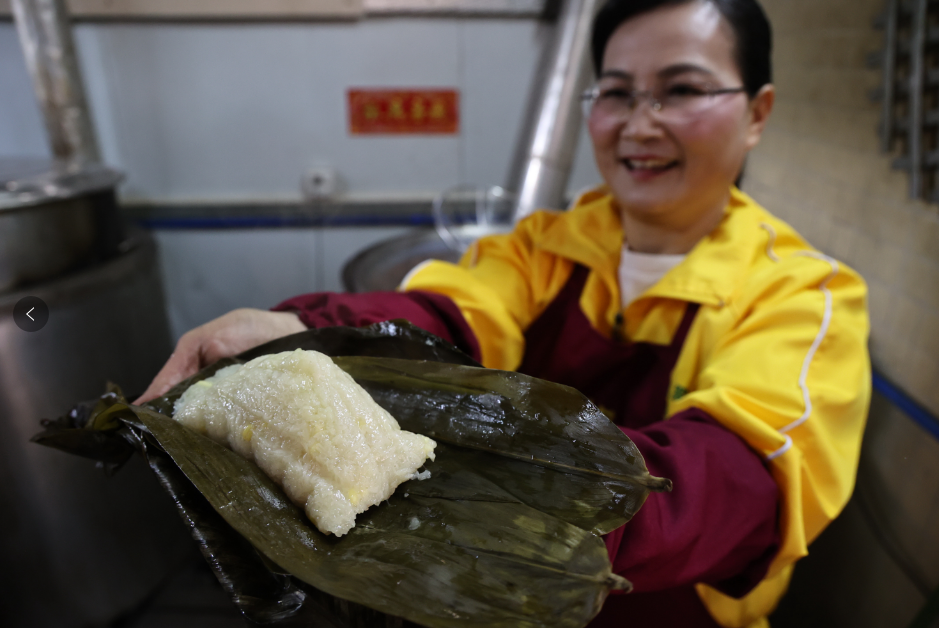

波羅粽傳承人陳玉彩在穗東街道非遺工作室打造了“彩姐波羅粽”品牌。

穗東街道打造非遺傳承工作室,形成“生產+展示+體驗+培訓+研發+交流”新模式。

今年1月,廣州市黃埔區穗東街非遺項目“波羅粽”成功入選首批廣東地理標誌培育名單,成為2023年廣州市兩個入選產品之一。2月5日,“廣東地理標誌培育產品‘波羅粽’”的頒牌儀式在穗東街道進行。

波羅粽是南海神廟周邊“波羅廟十五鄉”為慶祝一年一度的南海神誕(俗稱“波羅誕”)而製作的獨特美食,製作工藝獨特,味道鮮美。每逢“波羅誕”誕期,周圍鄉民都會製作波羅粽來慶祝節日,並用來接待十裏八鄉前來祈福觀光的親朋好友,它不僅是地方特色美食,更是嶺南民俗文化的物質載體。

地理標誌是金字招牌、無形資產,是保護和傳承傳統優秀文化的鮮活載體,也是促進區域特色經濟發展的有效載體、參與市場競爭的重要資源。據了解,早在2012年,“波羅粽製作技藝”就被列入黃埔區區級非物質文化遺產代表性項目名錄,在2015年被列入廣州市市級非物質文化遺產代表性項目名錄。今年入選首批廣東地理標誌培育產品名單,更是“波羅粽”這一非遺文化傳承發展的裏程碑,意義重大。

“我們對於地理標誌產品培育的出發點是文化的發掘和保護。”穗東街道辦事處副主任毛慧琳表示,穗東街道坐落在南海神廟,是海絲文化的重要發源地,波羅粽則是海絲文化的重要載體,希望通過這次廣東省地理標誌產品的申報,推動非遺文化活化利用。“在波羅粽的製作技藝傳承上,街道做了很多努力,培育了一批優秀的非遺傳承人,建設非遺工作室、打造獨特品牌等等。波羅粽本身取之於民,希望通過對其開發推廣,樹立品牌價值,進而造福於民。”

據介紹,穗東街道培養了一批適應時代發展的非遺傳承人才,對傳承人開展活動給予場地、資金扶持;組建了16支非遺傳承宣講隊伍,開展“非遺進學校”“非遺進社區”等非遺傳承活動,邀請波羅粽傳承人現場授課講解製作要點,開播故事講堂,編纂《美食穗東》叢書。

為更係統地展示、傳播波羅粽的製作技藝和文化內涵,穗東街道打造了麵積1000平方米的“波羅粽”非遺傳承工作室,形成“生產+展示+體驗+培訓+研發+交流”模式,吸引遊客和周圍鄉民參與體驗,打造非遺品牌孵化基地。

波羅粽傳承人陳玉彩在非遺工作室打造了“彩姐波羅粽”這一品牌,長期駐紮在工作室為大家製作波羅粽和教授製作技藝。陳玉彩說:“非遺工作室為波羅粽提供了一個固定的展示、體驗和銷售平台,工作室從去年12月開始投入使用,效果不錯,尤其是在節假日時期,很多南海神廟的遊客會來到我們非遺工作室品嚐波羅粽。日常我們也會組織大家來工作室學習波羅粽的製作技藝。希望通過傳承人的努力,讓美味的波羅粽被更多人了解,波羅粽的製作工藝也一代一代傳承下去。”

據了解,2023年“彩姐波羅粽”市場銷量約11萬個,創近年同期新高。穗東街道表示,計劃在明年積極申報國家地理標誌產品稱號,製訂“波羅粽”地方標準,建立標準化生產體係,持續擴大波羅粽的品牌價值,保護和傳承地區特色非遺文化。

(楊晨)